ServiKiD

Monitoring

Eine Kernaufgabe von ServiKiD ist das Monitoring, sprich: die Berichterstattung über die Umsetzung der EU-Kindergarantie in Deutschland in Form des Nationalen Aktionsplans (NAP) „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“.

Das Monitoring zum NAP ist als Dauerbeobachtung angelegt: Grundlage dafür ist ein eigens entwickeltes Indikatorenset, anhand dessen die Entwicklungen in Zielgruppen und Handlungsfeldern des NAP beobachtet werden. Alle zwei Jahre verfasst ServiKiD auf dieser Grundlage einen wissenschaftlichen, empirisch basierten Bericht zur Situation von Kindern und Jugendlichen, der als Teil der regelmäßigen Fortschrittsberichte der Bundesregierung zur Umsetzung der Europäischen Garantie für Kinder an die EU-Kommission übermittelt wird. In die Berichte fließen auch die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Forschung von ServiKiD und Erkenntnisse aus der konsultativen Beteiligung ein.

Fortschrittsberichte

In zweijährigem Turnus erstattet die Bundesregierung der EU-Kommission Bericht über die Fortschritte bei der Umsetzung der Europäischen Garantie für Kinder im Rahmen des NAP. Der Berichtsteil, den das ServiKiD-Team erarbeitet, fasst die empirischen Grundlagen und Beteiligungsaktivitäten zusammen. Darin dokumentiert das Team im ersten Schritt, was über die Zielgruppen des NAP bekannt ist und wie sich ihr Aufkommen entwickelt. Im zweiten Schritt betrachtet das Team die fünf Handlungsfelder des NAP, um Wesen und Ausmaß der Benachteiligung der Zielgruppen des NAP zu ermessen. Außerdem widmet sich jeder Bericht einem Schwerpunktthema, zu dem vertiefende Analysen vorgelegt werden.

Kontakt

Als Indikatoren für den NAP dienen Kennzahlen, die aussagekräftig in Bezug auf den Zugang der Zielgruppen zu den Handlungsfeldern des NAP sind, die regelmäßig im Rahmen verschiedener Datensätze erhoben werden und die Veränderungen in den Bereichen im Zeitverlauf anzeigen können. Die wichtigsten Datenquellen sind dabei die Statistik der Europäischen Union über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) und amtliche Statistiken des Statistischen Bundesamtes (Destatis). Bei der Auswahl geeigneter Indikatoren folgt das deutsche Monitoring dabei im Kern dem Vorschlag der Untergruppe „Indikatoren“ (PDF) des Ausschusses für Sozialschutz der Europäischen Union (SPC) und der Europäischen Kommission für das Monitoring der EU-Kindergarantie in ganz Europa mit 29 Indikatoren (siehe Präsentation der EU-Kommission (PDF)) und ergänzt diesen Indikatorensatz durch 19 nationale Indikatoren, die im Austausch mit Expertinnen und Experten aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft erarbeitet wurden.

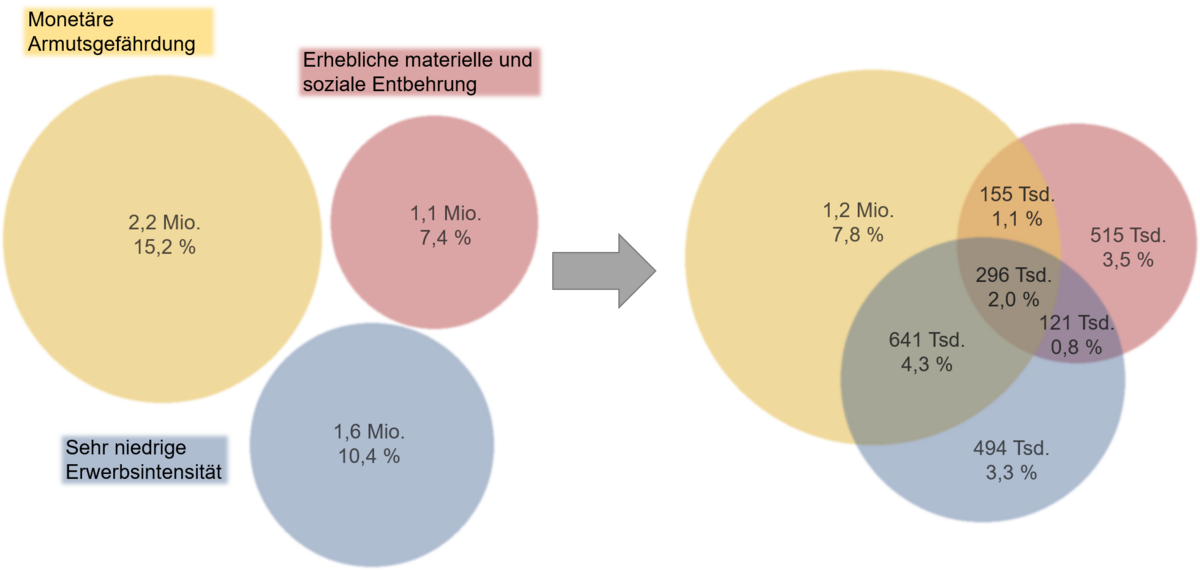

Der NAP zielt vor allem auf eine Verbesserung der Situation für Kinder und Jugendliche, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind (AROPE = At Risk Of Poverty and social Exclusion). Die von der EU definierte AROPE-Quote dient als wichtigster Indikator für die Zielgruppen. Er umfasst drei Komponenten: die monetäre Armutsgefährdung, das Vorliegen einer erheblichen materiellen und sozialen Entbehrung sowie eine sehr geringe Erwerbsbeteiligung des Haushalts. Nach dieser Definition waren 2024 in Deutschland 22,9 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Die folgende Abbildung verdeutlicht, wieweit die Kinder und Jugendlichen von nur einem oder kumulativ von zwei oder drei Armuts- und Ausgrenzungsrisiken betroffen waren.

Abbildung: Anteile der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Kinder und Jugendlichen in Deutschland (2024) – Schnittmengen zwischen den AROPE-Risiken

Quelle: Eurostat EU-SILC ilc_pees01n, abgerufen am 05.05.2025, eigene Darstellung in Janschitz/Wolfram/Leßmann (2025): Teilhabechancen: zwei Perspektiven auf benachteiligte Kinder und Jugendliche. In: DJI impulse. Aufwachsen in Vielfalt. Nr. 139, H.2, S. 20-25.

Neben der Hauptzielgruppe der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Kinder und Jugendlichen betrachtet der NAP Personengruppen, die von spezifischen Formen der Benachteiligung betroffen sind. Die Sorge ist, dass Kinder und Jugendliche dieser Zielgruppen einen erschwerten Zugang zu den Handlungsfeldern des NAP haben und somit ein besonderes Risiko tragen, Armut oder soziale Ausgrenzung zu erfahren. Das Aufkommen dieser Gruppen wird mit weiteren sieben Indikatoren gemessen.

Die EU-Kindergarantie (Rat der Europäischen Union 2021, Art. 3c) benennt folgende Gruppen:

- obdachlose Kinder oder Kinder, die von gravierender Wohnungsnot betroffen sind;

- Kinder mit Behinderungen;

- Kinder mit psychischen Gesundheitsproblemen;

- Kinder mit Migrationshintergrund oder Kinder, die einer ethnischen Minderheit angehören, insbesondere Sinti:zze und Rom:nja;

- Kinder in alternativen Formen der Betreuung;

- Kinder in prekären familiären Verhältnissen, also jene, die

- in einem Alleinverdienerhaushalt leben;

- mit einem Elternteil mit Behinderungen leben;

- in einem Haushalt leben, in dem es psychische Erkrankungen oder Langzeiterkrankungen gibt,

- in einem Haushalt leben, in dem es zu Drogenmissbrauch oder häuslicher Gewalt kommt;

- in ihrem Herkunftsmitgliedstaat der Union geblieben sind, während ihre Eltern der in einen anderen Mitgliedstaat übergesiedelt sind;

- eine Teenagermutter haben oder selbst Teenagermutter sind;

- ein inhaftiertes Elternteil haben.

Ziel des Nationalen Aktionsplans ist es, Kindern und Jugendlichen, die von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind, bis zum Jahr 2030 Zugang zu

- hochwertiger frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung,

- schulbezogenen Aktivitäten,

- einer hochwertigen Gesundheitsversorgung,

- ausreichender und gesunder Ernährung sowie

- angemessenem Wohnraum

zu gewährleisten. Die Entwicklungen in den Handlungsfeldern werden mit insgesamt 38 Indikatoren beobachtet.

Abbildung: Handlungsfelder des NAP mit der Anzahl europäischer Indikatoren und nationaler Ergänzungsindikatoren

Beispielsweise wird im Handlungsfeld effektiver und kostenfreier Zugang zu frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung überprüft, wie hoch im Mittel die Elternbeiträge für eine Ganztagsbetreuung ihrer Kinder sind und inwieweit die Eltern die Kosten als Hinderungsgrund für die Nutzung der Kindertagesbetreuung bei unter Dreijährigen wahrnehmen. Im Handlungsfeld effektiver und kostenfreier Zugang zu Bildungsangeboten und schulischen Aktivitäten wird u.a. der Anteil an Kindern und Jugendlichen aus Haushalten, die von großen Schwierigkeiten der Bezahlung von Gebühren für die formale Aus- und Weiterbildung berichten, beobachtet. Im Handlungsfeld Gesundheitsversorgung bilden mehrere Indikatoren den Gesundheitszustand ab. Im Handlungsfeld gesunde Ernährung wird Ernährungszustand und Ernährungsverhalten mit Indikatoren erfasst. Im Handlungsfeld effektiver Zugang zu angemessenem Wohnraum wird u.a. untersucht, in welchem Umfang Kinder und Jugendliche von beengten Wohnverhältnissen oder Wohnkostenüberbelastung des Haushalts betroffen sind.

Jeder Fortschrittsbericht widmet sich einem Schwerpunktthema, auf das er stärker eingeht. Die Schwerpunkte verstehen sich als Anregung für die den NAP-Prozess begleitenden Akteurinnen und Akteure, sich mit dem Thema auf politischer Ebene zu befassen. Das ServiKiD-Team legt ab dem zweiten Fortschrittsbericht 2026 die Grundlage dafür, indem es seine qualitative und quantitative Forschung aufeinander abstimmt und vertiefende Analysen erstellt, im Austausch der konsultativen Beteiligung.

- Fortschrittsbericht 2024: kommunale Armutsprävention (Expertisen)

- Fortschrittsbericht 2026: Kindheit, Armut und Einwanderungsgeschichte

- Fortschrittsbericht 2028: (steht noch nicht fest)

- Fortschrittsbericht 2030: (steht noch nicht fest)

BMFSFJ (2025): Erster Fortschrittsbericht (PDF) zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplans „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“

Darin von Seiten des ServiKiD Monitoring:

Autor:innenteam ServiKiD: Fortschrittsbericht 2024 zur Umsetzung der Europäischen Garantie für Kinder in Deutschland (PDF). Empirische Grundlagen und Beteiligungsaktivitäten (2024)

Perspektiven integrierter Ansätze zur Armutsprävention in Kommunen (PDF). Praxisexpertise von Prof. Dr. Jörg Fischer (2024)

Kommunale Armutsprävention und der Beitrag des Rechts (PDF). Juristische Expertise von

Dr. Thomas Meysen, Katharina Lohse und Julia Tölch (2024)