Zwischen Vielfalt und Ausgrenzung

Diskriminierung ist unter jungen Menschen weit verbreitet – und oft verbunden mit einer niedrigen Lebenszufriedenheit. Eine neue differenzierte Auswertung der Ergebnisse des DJI-Surveys AID:A zeigt erstmals auf, welche Jugendlichen und jungen Erwachsenen besonders häufig betroffen sind.

Von Lisa Hasenbein, Katrina Blindow und Susanne Kuger

Der 17. Kinder- und Jugendbericht macht deutlich: Junge Menschen sind heute so vielfältig wie nie zuvor. Im Vergleich zu früheren Generationen unterscheiden sich ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen, Interessen und Ausdrucksformen deutlich stärker (Deutscher Bundestag 2024). Zugleich ist die junge Generation so sensibilisiert für Ungleichheit wie keine zuvor und maßgeblich daran beteiligt, auf Diskriminierung aufmerksam zu machen: Sie benennt ungerechtfertigte Ungleichbehandlung und fordert respektvollen Umgang und die Achtung der persönlichen Integrität ein, zum Beispiel in Bildungseinrichtungen. Das Verbot der Ungleichbehandlung aufgrund von Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat, Herkunft, Glauben oder Behinderung ist im deutschen Grundgesetz verankert. Seit dem Jahr 2006 buchstabiert das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) den Schutz vor Diskriminierung in unterschiedlichen Lebensbereichen aus und bietet damit den rechtlichen Rahmen, um diese Rechte geltend zu machen. Trotzdem berichten viele (junge) Menschen von Diskriminierung und Ausgrenzung. Darüber, in welchem Umfang sie betroffen sind und wie sich dies auf ihr Leben auswirkt, ist jedoch bisher wenig bekannt.

Vor allem strukturell benachteiligte Menschen fühlen sich oft diskriminiert

Aktuelle Zahlen zur Betroffenheit von Diskriminierung (zum Beispiel DeZIM 2023, Wieland/Kober 2023) lagen bislang fast ausschließlich für Erwachsene vor. Der große Survey des Deutschen Jugendinstituts (DJI) „Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten“, kurz AID:A, gibt erstmals repräsentative Einblicke in das Ausmaß und die Folgen von Diskriminierungserfahrungen bei Jugendlichen. Die Ergebnisse sind besorgniserregend: Ein erheblicher Anteil junger Menschen berichtet von Diskriminierungserfahrungen – oft nicht nur aufgrund eines, sondern aufgrund mehrerer Merkmale. Dabei sind einige junge Menschen stark betroffen, während andere angeben, kaum oder keine entsprechenden Erfahrungen in ihrem bisherigen Leben gemacht zu haben. Für alle gilt: Erlebte Diskriminierung wirkt sich negativ auf das Wohlbefinden aus (Lien 2024).

Unter allen 12- bis 32-Jährigen in Deutschland betrifft Diskriminierung besonders häufig Jugendliche und junge Erwachsene, die in unserer Gesellschaft strukturell benachteiligt sind (Lien 2024): jene, die selbst oder deren beide Elternteile im Ausland geboren sind (27 Prozent mit häufigen Diskriminierungserfahrungen), die in materieller Deprivation leben, was bedeutet, dass sie aus Haushalten stammen, die sich notwendige und für den üblichen Lebensstandard charakteristische Ausgaben nicht leisten können (30 Prozent mit häufigen Diskriminierungserfahrungen), die eine Behinderung oder Beeinträchtigung haben, bei denen also lang andauernde körperliche, kognitive, psychische, emotionale oder gesundheitliche Umstände zu Einschränkungen im Alltagsleben führen (41 Prozent mit häufigen Diskriminierungserfahren), oder die eine nicht heterosexuelle Orientierung angeben (43 Prozent mit häufigen Diskriminierungserfahrungen).

Diskriminierungserfahrungen nehmen im jungen Erwachsenenalter deutlich zu

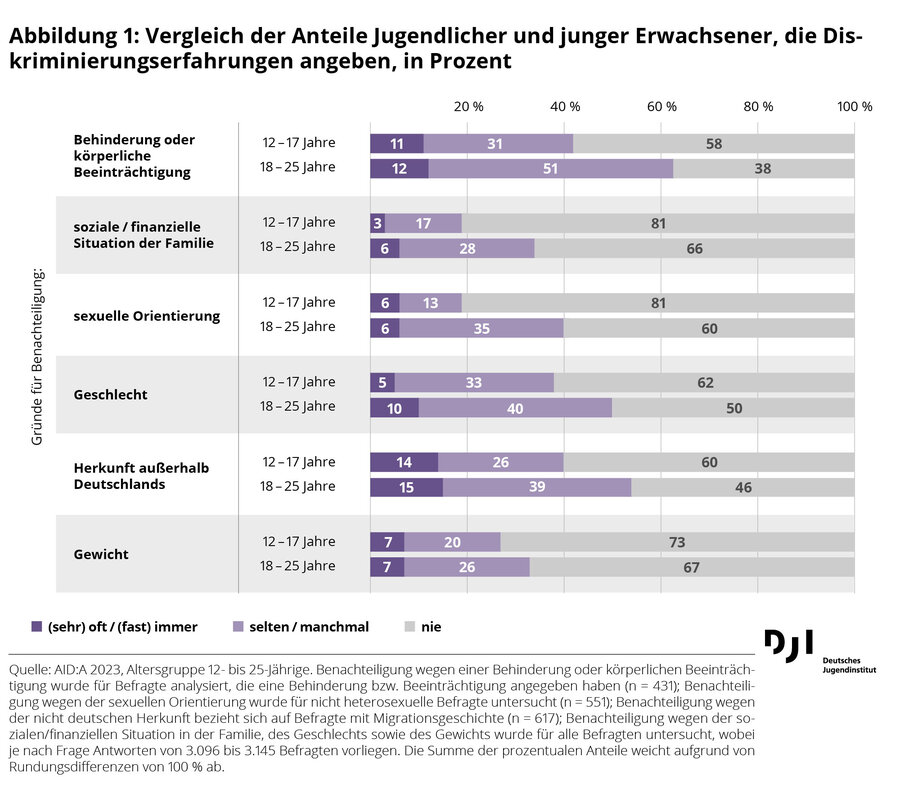

Auf Basis der neuen, bislang unveröffentlichten differenzierten Auswertungen der AID:A-Daten wird außerdem deutlich, dass mit zunehmendem Alter immer mehr der befragten 12- bis 25-Jährigen angeben, in ihrem Leben bereits Diskriminierungserfahrungen gemacht zu haben. Mindestens drei Gründe tragen dazu bei: Zum einen blicken junge Erwachsene im Vergleich zu Jugendlichen auf eine längere Lebensspanne mit möglichen Diskriminierungserfahrungen zurück. Zum anderen spielen veränderte Lebensumstände und Übergänge in neue soziale Kontexte ebenso eine entscheidende Rolle wie ein wachsendes oder differenzierteres Verständnis von Diskriminierung – verbunden mit einem gestärkten Bewusstsein für den Anspruch auf respektvollen Umgang und Gleichbehandlung. Die Altersunterschiede zeigen sich bei allen untersuchten Diskriminierungsgründen (siehe Abbildung 1). So nimmt Diskriminierung aufgrund einer Behinderung oder körperlichen Beeinträchtigung für junge Erwachsene im Vergleich zu Jugendlichen stark zu, was darauf hindeutet, dass Inklusion in Schulen besser gelingt als in Ausbildung, Studium oder Erwerbsleben.

Auch Diskriminierungserfahrungen aufgrund der familiären finanziellen und sozialen Situation nehmen mit steigendem Alter deutlich zu. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass im Jugendalter oftmals die Eltern die Folgen finanzieller Schlechterstellung für ihre Kinder noch abfedern, während dies später nachlässt (Boll u.a. 2024). Des Weiteren erleben junge Erwachsene eventuell Ungleichheiten in ihren Bildungs-, Einkommens- und Konsummöglichkeiten vor dem Hintergrund ihrer sozialen Herkunft stärker als ungerecht als Jugendliche.

Junge Erwachsene mit nicht heterosexueller Orientierung berichten ebenfalls deutlich häufiger von Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung als vergleichbare Jugendliche. Das kann daran liegen, dass viele junge Menschen ihr Coming-out erst im späteren Jugend- oder jungen Erwachsenenalter erleben und sich dadurch verstärkt Anfeindungen und Vorurteilen ausgesetzt sehen.

Mädchen und junge Frauen erleben besonders häufig Formen der Diskriminierung

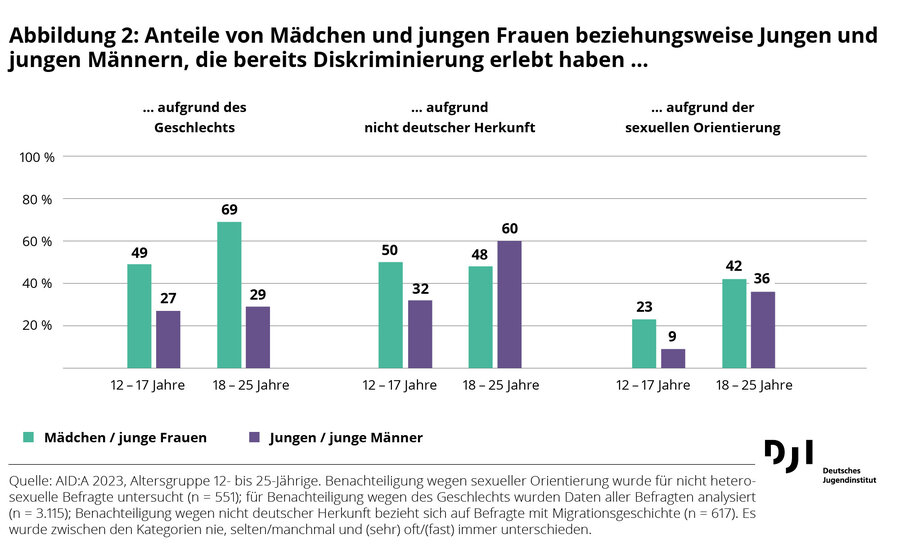

Während Geschlechtsidentitäten in AID:A vielfältig erhoben werden, wird nachfolgend aufgrund geringer Fallzahlen bei Befragten mit queeren Geschlechtsidentitäten nur auf die Differenzierung zwischen männlich und weiblich fokussiert. Es wird deutlich, dass sich Diskriminierungserfahrungen mit dem Alter bei Mädchen beziehungsweise jungenFrauen und Jungen beziehungsweise jungen Männern unterschiedlich darstellen (siehe Abbildung 2). So zeigen die Daten, dass Diskriminierung aufgrund des Geschlechts insbesondere für junge Frauen im Alter von 18 bis 25 Jahren eine weitverbreitete Erfahrung ist: Gut zwei Drittel geben an, dass sie bereits (mindestens selten) davon betroffen waren. Zugleich gibt schon etwa die Hälfte der 12- bis 17-jährigen Mädchen an, dass sie sich bereits aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt gefühlt haben. Auch aufgrund ihrer sexuellen Orientierung werden insbesondere nicht heterosexuelle Mädchen schon unter 18 Jahren häufig diskriminiert – jede Fünfte berichtet davon.

Die Hälfte der Mädchen mit Migrationsgeschichte in der Familie in dieser Altersspanne berichtet, bereits Diskriminierung aufgrund ihrer nicht deutschen Herkunft erlebt zu haben. Bei erlebter herkunftsbezogener Benachteiligung ist zudem besonders auffällig, dass diese Art der Diskriminierung vom Jugend- ins junge Erwachsenenalter insbesondere bei jungen Männern stark ansteigt, während sie bei den jungen Frauen auf hohem Niveau stabil bleibt. Stigmatisierung als potenziell gefährlich oder kriminell, von der besonders junge Männer mit Migrationsgeschichte betroffen sind (Walburg 2020), kann hierfür ein Grund sein.

Über alle Diskriminierungsgründe hinweg zeigen sich auch Geschlechterunterschiede unabhängig vom Alter: Insgesamt geben mehr Mädchen und junge Frauen an, bereits Diskriminierungserfahrungen gemacht zu haben, als gleichaltrige Jungen und junge Männer. Besonders auffällig sind die Unterschiede bei Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und auch des Gewichts.

Viele junge Menschen erfahren Abwertung aufgrund ihres Körpergewichts

Im Unterschied zu anderen Diskriminierungsgründen ist Gewicht kein gesetzlich geschütztes Merkmal im AGG. Während Abbildung 1 für andere Diskriminierungserfahrungen die Häufigkeit bei jungen Menschen mit benachteiligungsrelevanten Eigenschaften in besonders gefährdeten Gruppen zeigt, sind bei Diskriminierung aufgrund des Gewichts (und auch der sozialen und finanziellen Situation) alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen eingeschlossen. Die differenzierte Auswertung der AID:A-Daten macht deutlich, dass Diskriminierung aufgrund des Gewichts bereits im Jugendalter ein bedeutendes Thema ist, insbesondere für Mädchen. 31 Prozent der 12- bis 17-Jährigen unter ihnen geben an, schon einmal davon betroffen gewesen zu sein (im Vergleich zu 23 Prozent der gleichaltrigen Jungen).

Eine Erklärung dafür könnte sein, dass körperliche Attraktivität ein zentraler Faktor für den sozialen Status unter Jugendlichen ist, wobei vorherrschende Körperideale für Mädchen weiter von einem gesunden Normalgewicht entfernt liegen als für Jungen. So können selbst normalgewichtige Mädchen Abwertung aufgrund ihres Gewichts erfahren. Das Körpergewicht wird als durch das eigene Verhalten veränderbar und selbst zu verantworten wahrgenommen. Vor diesem Hintergrund besteht die Gefahr, dass Jugendliche die Abwertung internalisieren und ihre Versuche, ihr Körpergewicht zu kontrollieren, als persönliches Versagen erleben (Pearl 2024). Umso wichtiger sind positive Gegendarstellungen, die vielfältige Körperbilder sichtbar machen. Bewegungen wie „Body Positivity“ fördern diverse Schönheitsideale und kämpfen gegen Gewichtsdiskriminierung – oft mit starkem Engagement junger Menschen, insbesondere in sozialen Medien.

Jugendliche, die sich diskriminiert fühlen, berichten vergleichsweise oft von Gewalt und sozialem Ausschluss

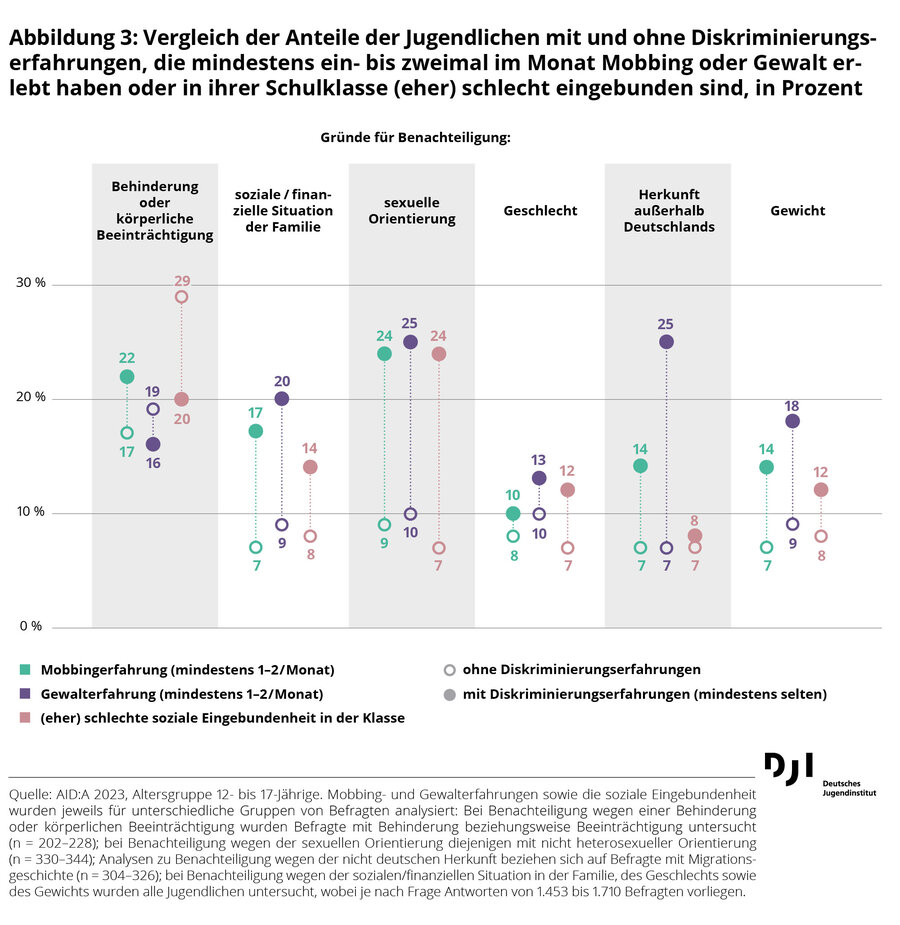

Die Lebenskontexte, in denen Diskriminierung erfahren wird, variieren. Entsprechend unterscheiden sich diese Erfahrungen in ihrer Qualität – also ihrer Art, Intensität und Bedeutung für die Betroffenen – und haben entsprechend unterschiedliche Konsequenzen. Für Jugendliche spielt die Schule nicht nur als Lernort, sondern auch als Raum sozialer Zugehörigkeit eine zentrale Rolle. Diskriminierungserfahrungen gehören dort für einige junge Menschen zur Realität (Lüders/Schlenzka 2016). In AID:A wurden alle untersuchten Jugendlichen auch danach gefragt, inwiefern sie in den letzten Monaten Mobbing sowie Gewalt erlebt haben.

Mobbing betrifft dabei ganz besonders nicht heterosexuelle Jugendliche, die sich aufgrund ihrer sexuellen Orientierung als diskriminiert erleben: Mehr als jede:r Vierte von ihnen berichtet von Mobbing- und mehr als jede:r Dritte von Gewalterfahrungen mindestens ein- bis zweimal im Monat (siehe Abbildung 3). Von körperlichen Gewalterfahrungen berichten außerdem vor allem Jugendliche mit Diskriminierungserfahrungen wegen ihrer nicht deutschen Herkunft. Darüber hinaus betrifft Mobbing insbesondere auch Jugendliche mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung. Bei diesen Jugendlichen fällt auf, dass auch diejenigen, die angeben, dass sie noch nie wegen ihrer Behinderung oder körperlichen Beeinträchtigung diskriminiert wurden, häufig von Mobbing und vor allem von körperlicher Gewalt betroffen sind und zugleich besonders oft (eher) schlecht in ihrer Schulklasse eingebunden sind.

Negative soziale Erfahrungen, wie Mobbing und eine geringe Eingebundenheit, haben großen und oft nachhaltigen Einfluss auf das Wohlbefinden von Jugendlichen. Die AID:A-Daten zeigen für Jugendliche, die häufig Diskriminierung erleben und sich sozial weniger gut eingebunden fühlen, eine geringere Lebenszufriedenheit und ein höheres Risiko für depressive Symptome (Lien 2024).

Gegen Diskriminierung, für Vielfalt: eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Die Ergebnisse des DJI-Surveys machen deutlich, dass Diskriminierung auch unter jungen Menschen eine verbreitete Erfahrung ist und mit anderen Formen sozialer Ausgrenzung sowie deutlichen Beeinträchtigungen des Wohlbefindens einhergeht. Das geht uns alle an. Um junge Menschen besser vor Diskriminierung zu schützen, müssen insbesondere Sensibilisierung und Aufklärung in Schulen gefördert werden. Die Stärkung sozialer Eingebundenheit durch Peer-Programme sowie diversitätssensiblere Schulstrukturen können dazu beitragen, Ausgrenzung entgegenzuwirken und damit ein positives Klima des Respekts und der Gleichberechtigung für alle zu fördern.

Dabei darf nicht übersehen werden, dass Diskriminierung nicht immer von anderen Jugendlichen ausgeht. Auch Erwachsene oder diskriminierende Strukturen in verschiedenen Lebensbereichen können zur Benachteiligung junger Menschen beitragen. Veränderungen des Bildungswesens alleine sind daher keine ausreichende Lösung. Darüber hinaus sind weiter greifende gesellschaftliche Veränderungen erforderlich, um Diskriminierung entgegenzuwirken. Junge Menschen selbst spielen hierbei zwar eine entscheidende Rolle, indem sie auf Missstände aufmerksam machen, soziale Bewegungen unterstützen und sich in Initiativen engagieren. Politik, Bildungseinrichtungen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft stehen allerdings in der Verantwortung, strukturelle Veränderungen aktiv voranzutreiben – auch mit Blick auf Altersdiskriminierung, die alle jungen Menschen mehr oder weniger betrifft. Die Stimmen aller jungen Menschen müssen gehört und ihre Perspektiven ernst genommen werden, um einer wirklich gleichberechtigten Gesellschaft näherzukommen.

Boll, Christina / Eichhorn, Harald / Eichhorn, Thomas (2024): Einkommensarmut und Deprivation in Familien. In: Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): AID:A 2023 Blitzlichter. Zentrale Befunde des DJI-Surveys zum Aufwachsen in Deutschland. Bielefeld, S. 46–48

Deutscher Bundestag (2024): 17. Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lage junger Menschen und die Bestrebungen und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe. BT-Drucksache 20/12900. Berlin

Deutsches Zentrum Für Integrations- Und Migrationsforschung (DeZIM) (2023): Rassismus und seine Symptome. Bericht des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors. Berlin

Lien, Shih-Cheng (2024): Diskriminierungserfahrungen junger Menschen. In: Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): AID:A 2023 Blitzlichter. Zentrale Befunde des DJI-Surveys zum Aufwachsen in Deutschland. Bielefeld, S. 24–28

Lüders, Christine / Schlenzka, Nathalie (2016): Schule ohne Diskriminierung. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, 66. Jg., H. 9, S. 36–41

Pearl, Rebecca (2024): Internalization of weight bias and stigma: Scientific challenges and opportunities. In: American Psychologist, 79. Jg., H. 9, S. 1308–1319

Walburg, Christian (2020): Migration und Kriminalität – Erfahrungen und neuere Entwicklungen. In: Bundeszentrale für politische Bildung

Wieland, Ulrike / Kober, Ulrich (2023): Diskriminierung in der Einwanderungsgesellschaft. Wahrnehmungen und Einstellungen in der Bevölkerung. Bertelsmann Stiftung. Gütersloh

Weitere Analysen gibt es in Ausgabe 2/2025 von DJI Impulse „Aufwachsen in Vielfalt – Wie gelingt in einer Realität voller Unterschiede mehr Chancengleichheit?“ (Download PDF).