Ein schützendes Schulklima entwickeln

Sexuelle Beleidigungen, verstörende Pornografie, ungewollte Berührungen: Jeder zweite junge Mensch erlebt sexualisierte Gewalt. Eine aktuelle Studie belegt: Schutzkonzepte an Schulen mindern Risiken, erfordern aber eine neue Kultur des Miteinanders.

Von Regine Derr und Sabeth Eppinger

Die Schule als Institution, in der fast alle Kinder und Jugendlichen einen Großteil ihrer Zeit verbringen, trägt große Verantwortung dafür, dass Kinder und Jugendliche dort vor allen Formen von Gewalt durch Erwachsene oder Gleichaltrige geschützt sind. Schule als „zentraler Ort des Aufwachsens“ (Andresen/Bauch 2022, S. 37) kann und sollte jedoch auch ein Ort sein, an dem Kinder und Jugendliche, die außerhalb der Schule etwa in der Familie oder im sozialen Umfeld Gewalt erleben, erwachsene Ansprechpersonen finden, die Schutz und Hilfe einleiten (Pülschen 2022). Deshalb gehören Lehrkräfte auch zu den Berufsgruppen, die den gesetzlichen Auftrag haben, bei gewichtigen Anhaltspunkten für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen tätig zu werden (§ 4 KKG – Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz).

Schutz vor Gewalt ist kein zusätzlicher „fremder“ Auftrag für Schulen, sondern eine grundlegende Voraussetzung für gelingende Bildungsprozesse. Nur wenn Kinder und Jugendliche sich in der Schule sicher vor Gewalt fühlen, können sie ihre kognitiven Fähigkeiten entfalten. Vor allem das wiederholte Erleben von Gewalt innerhalb und/oder außerhalb der Schule und die daraus sich ergebenden Belastungen binden bei den meisten Betroffenen Ressourcen, die für die Bewältigung schulischer Anforderungen fehlen. So zeigen auch große Metaanalysen einen deutlichen Zusammenhang zwischen erlebter Gewalt und geringerem Bildungserfolg (Zhang u.a. 2025, Fry u.a. 2018). Der Schutz vor Gewalt ist aber auch insofern schon immer ein Auftrag an die Schule, da sie die Funktion hat, gesellschaftliche Werte zu vermitteln. Dies impliziert die Gestaltung des Zusammenlebens ohne Gewalt.

Zumindest einige Bundesländer verpflichten Schulen zu einem Schutzkonzept

Zum Schutz von Schüler:innen vor sexueller Gewalt wird in Deutschland die Idee des institutionellen Schutzkonzepts verfolgt. Inzwischen haben einige Bundesländer eine gesetzliche Verpflichtung für Schulen eingeführt, ein Konzept zum Schutz vor Gewalt zu entwickeln und umzusetzen. Zu einem solchen Schutzkonzept zählen verschiedene Bestandteile, die sich an schulisches Personal und Schüler:innen richten (Arbeitsstab der UBSKM 2024). Dazu gehören beispielsweise Fortbildungen zur Problematik sexueller Gewalt, ein Verhaltenskodex für Lehrkräfte und ein Handlungsplan zum Vorgehen bei (vermuteter) sexualisierter Gewalt. Schüler:innen sollen Präventionsangebote erhalten und an der Schule eine klar geregelte und leicht zugängliche Beschwerdemöglichkeit vorfinden, die sie bei Problemen und Belastungen nutzen können.

Die Beteiligung von Schüler:innen an der Gestaltung des Schulalltags soll sie darin stärken, sich für ihre Interessen und Rechte einzusetzen. Zudem soll sie das Machtgefälle zwischen Schülerschaft und Lehrerschaft verringern, das als Risikofaktor für sexualisierte Gewalt gilt (Utz 2011). Auch Eltern sollen in das Schutzkonzept einbezogen werden, etwa durch Informationsveranstaltungen oder im Rahmen einer Steuerungsgruppe zur Schutzkonzeptentwicklung an der Schule. Institutionelle Schutzkonzepte bestehen jedoch nicht nur aus einer Summe einzelner Maßnahmen, sondern sind Teil eines Prozesses des Qualitätsmanagements und der Organisationsentwicklung (Christmann/Wazlawik 2019), der auf ein schützendes Schulklima abzielt.

Fast zwei Drittel der Schulen setzen nur einzelne Präventionsmaßnahmen um

Die Schulen werden bei der Erstellung solch eines Konzepts unter anderem von der Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“ der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) durch Informationen und Materialien unterstützt. Zur Entwicklung und praktischen Umsetzung eines Schutzkonzepts hat zudem die Kultusministerkonferenz einen Leitfaden für Schulen herausgegeben (KMK 2023).

In einer aktuellen bundesweiten Befragung des DJI für die UBSKM berichteten 17 Prozent der 2.028 befragten Schulleitungen, dass ihre Schule über ein umfassendes Schutzkonzept verfügt. Der weitaus größere Anteil (63 Prozent) gab an, nur einzelne Präventionsmaßnahmen umzusetzen.

Was bislang fehlt, sind empirisch fundierte Erkenntnisse, ob diese Schutzbemühungen tatsächlich ihr Ziel erreichen, nämlich Schüler:innen vor (sexueller) Gewalt zu schützen (Grieser u.a. 2024). Hier setzt die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Studie „Entwicklung und Wirkung von Schutzkonzepten in Schulen im Längsschnitt“ an, die das Deutsche Jugendinstitut (DJI) in Kooperation mit der Hochschule Hannover durchführt.

Mädchen erleben deutlich häufiger sexualisierte Übergriffe als Jungen

An 30 Schulen aus drei Bundesländern führten DJI-Wissenschaftler: innen eine standardisierte Befragung durch, die nach einem Jahr wiederholt wurde. Neben jeweils einem Mitglied der Schulleitung beantworteten zum ersten Messzeitpunkt 330 und zum zweiten Messzeitpunkt 299 Lehrkräfte und Schulsozialarbeitende einen Fragebogen. Zudem beteiligten sich 1.660 beziehungsweise 1.241 Schüler:innen der siebten bis neunten Klassen an der Befragung.

Zu beiden Befragungszeitpunkten berichtete jeweils knapp die Hälfte der Schüler:innen (48,5 beziehungsweise 49,8 Prozent), im vergangenen Jahr irgendeine Form sexueller Gewalt erlebt zu haben. Mädchen gaben signifikant häufiger Vorkommnisse sexueller Gewalt an als Jungen. Sexuelle Beleidigungen, Kommentare und Witze (37,0 Prozent), die ungewollte Konfrontation mit Pornografie (18,9 Prozent) sowie das Verbreiten von Gerüchten sexuellen Inhalts über die eigene Person (16,3 Prozent) innerhalb der letzten zwölf Monate berichteten Schüler:innen am öftesten. Schwerere Formen sexueller Gewalt, wie ungewollte Berührungen an den Geschlechtsteilen oder der Zwang zu sexuellen Handlungen, wurden von beinahe einem Zehntel der Schüler:innen berichtet (siehe folgende Abbildung).

Meist sind Mitschüler:innen die Gewaltausübenden

Bei der zweiten Befragung war gegenüber der ersten bei allen Gewaltformen ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Insbesondere stieg der Anteil derjenigen, die berichteten, gegen ihren Willen sexuell bedrängt, körperlich berührt oder geküsst worden zu sein, von 11,6 auf 15,1 Prozent. Wenn Jugendliche angaben, im vergangenen Jahr mehrere Gewaltformen erlebt zu haben, wurden sie gebeten, das von ihnen als am schlimmsten empfundene Erlebnis auszuwählen.

Bezogen auf das einzige beziehungsweise das am schlimmsten empfundene Erlebnis wurden vertiefende Fragen gestellt. Hier zeigt sich, dass zwei Prozent der sexuellen Gewalt von Mitarbeitenden der Schule ausgingen. Weitaus häufiger (in der Hälfte der Fälle) waren Mitschüler:innen die Gewaltausübenden. Diese Häufigkeiten und Merkmale der von Schüler:innen berichteten sexualisierten Gewalterfahrungen sind vergleichbar mit den Ergebnissen einer früheren DJI-Studie mit einer größeren Stichprobe von 4.334 Schüler:innen (Hofherr/Kindler 2018).

Das Erleben sexueller Gewalt hängt bedeutsam mit dem Wohlbefinden an der Schule und dem Klassenklima – also beispielsweise dem Zusammenhalt, der gegenseitigen Fürsorge und der konstruktiven Lösung von Konflikten innerhalb der Klasse – zusammen sowie mit der Beziehung zwischen Lehrkräften und Schülerschaft. Bezüglich der Kausalität, also des Zusammenhangs zwischen Ursache und Wirkung, zeigten sich interessante Ergebnisse: Das eingeschätzte Wohlbefinden an der Schule sowie das Klassenklima wirkten in beide Richtungen. Das heißt, je besser das Wohlbefinden und das Klassenklima zum ersten Messzeitpunkt eingeschätzt wurden, desto weniger Viktimisierungserfahrungen wurden zum zweiten Messzeitpunkt angegeben – und umgekehrt. Auch bezüglich des Verhältnisses zwischen Lehrkräften und Schülerschaft zeigte sich eine Kausalität: Schüler:innen, die dieses Verhältnis an ihrer Schule zum ersten Messzeitpunkt besser bewerteten, gaben zum zweiten Messzeitpunkt weniger Erlebnisse sexualisierter Gewalt an (Eppinger u.a. 2025, in Begutachtung).

An Schulen mit umfassenden Schutzkonzepten berichten Jugendliche seltener von Gewalt

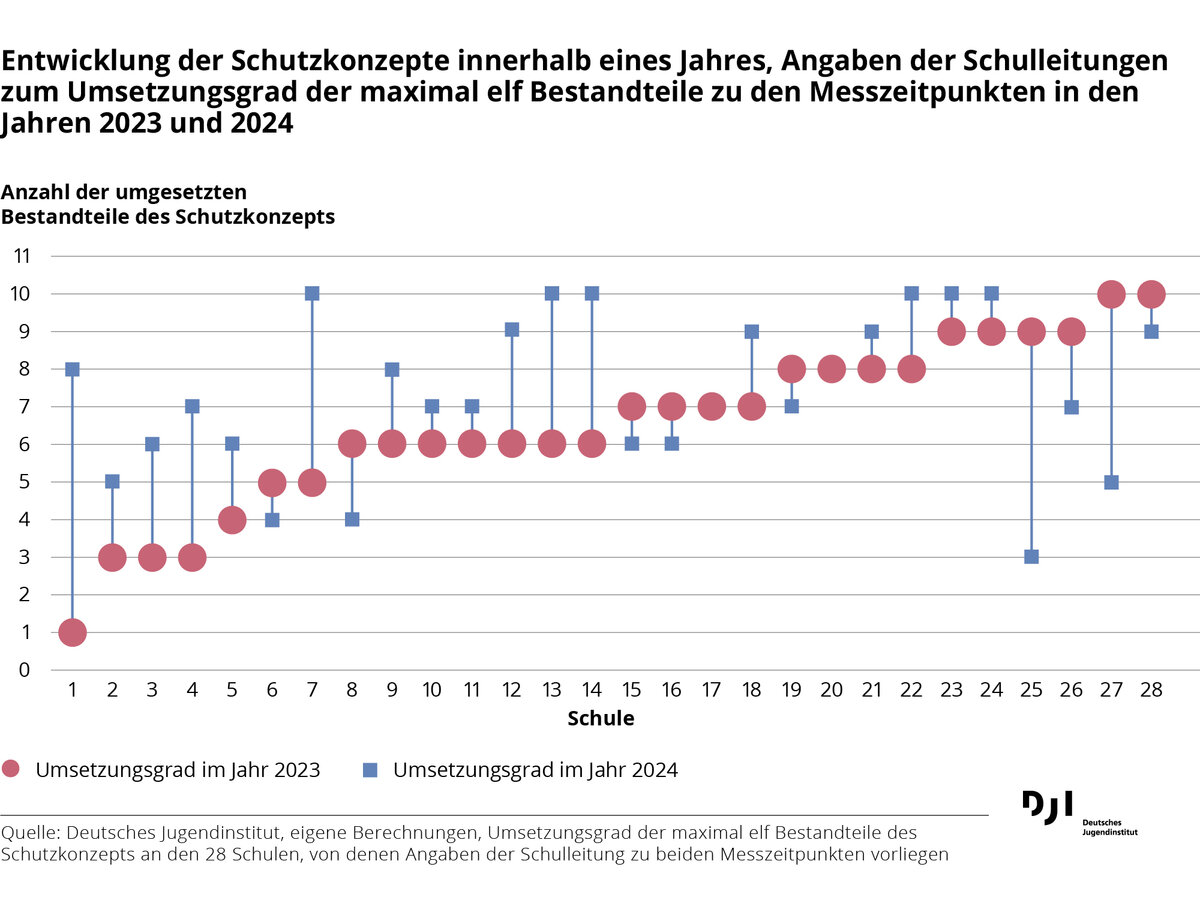

Zur Umsetzung eines Schutzkonzepts an der Schule wurden die Schulleitungen um ihre Einschätzung des Umsetzungsgrads der einzelnen Bestandteile eines Schutzkonzepts gebeten. Die Abbildung unten zeigt die Weiterentwicklungen der Schutzkonzepte in den Schulen, wobei in der Analyse zu beiden Messzeitpunkten die Bestandteile des Schutzkonzepts nur dann als vorhanden gewertet wurden, wenn der Umsetzungsgrad des jeweiligen Bestandteils von der Schulleitung als (eher/sehr) hoch eingeschätzt wurde. Insgesamt 17 Schulen haben ihr Schutzkonzept demnach im Untersuchungszeitraum weiterentwickelt. Das entspricht einem Anteil von 60 Prozent. Neun Schulen gaben einen niedrigeren Umsetzungsgrad des Schutzkonzepts an als zum ersten Messzeitpunkt, zwei Schulen berichteten von keiner Veränderung.

Die von den befragten Schulen vorrangig bearbeiteten Bereiche des Schutzkonzepts waren der Handlungsplan bei Hinweisen auf sexualisierte Gewalt, Fortbildungsangebote für Lehrkräfte und das sexualpädagogische Angebot für Schüler:innen. In Schulen, die ihr Schutzkonzept nach Angaben der Schulleitung innerhalb des betrachteten Zeitraums von ungefähr einem Jahr weiterentwickelt haben, berichteten weniger Schüler:innen von Erfahrungen sexueller Gewalt als im Vorjahr.

Die Weiterentwicklungsbemühungen zum Schutzkonzept der Schule wurden durch die Teilnahme am Forschungsprojekt möglicherweise befördert. So waren die Teilnahme an einem Workshop sowie die Zusammenarbeit mit Fachberatungsstellen vermutlich ein Anreiz, das Schutzkonzept an der Schule weiterzuentwickeln. Die Tatsache, dass etwa ein Drittel der Schulen zum zweiten Messzeitpunkt weniger Schutzkonzeptbestandteile mit hohem Umsetzungsgrad angab, kann mehrere Gründe haben: Unter Umständen hat die intensivere Befassung mit der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zu einer selbstkritischeren Bewertung des Umsetzungsstands geführt. Möglich ist auch, dass bereits entwickelte Maßnahmen nicht kontinuierlich umgesetzt wurden oder durch Personalfluktuation im Untersuchungszeitraum Expertise zum Thema an der Schule verloren gegangen ist und daher Teile des Schutzkonzepts nicht wie bislang umgesetzt werden konnten.

Neue Phänomene von sexualisierter Gewalt erfordern breites Engagement

Die Ergebnisse zeigen, dass etwa die Hälfte der befragten Schüler:innen im letzten Jahr sexuelle Gewalterfahrungen machte. Sexualisierte Gewalt an Jugendlichen ist demnach kein Randphänomen, sondern betrifft jede:n zweite:n Schüler:in. Jugendliche Mädchen sind hierbei besonders stark von sexualisierter Gewalt betroffen. Auch wenn sexualisierte Gewalt häufig in Form von Kommentaren und Gerüchten ausgeübt wird, machen etwa 20 Prozent der Schüler:innen Gewalterfahrungen im digitalen Raum, insbesondere durch den ungewollten Empfang von pornografischem Material. Hier ist eine stärkere Verschränkung und Verbreitung von Angeboten der Medienpädagogik und der Prävention sexualisierter Gewalt vonnöten.

Auch das Ergebnis, dass zehn Prozent der befragten Jugendlichen angaben, gegen den Willen an den Genitalien berührt oder zu sexuellen Handlungen gezwungen worden zu sein, gibt deutlichen Anlass zur Sorge. Klar wird, dass der Prävention von, aber auch der Intervention nach erlebten Gewalterfahrungen eine wichtige Rolle zukommt, denn sie kann die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten sexualisierter Gewalt verringern (Zwi u.a. 2007, Topping/Barron 2009). Es ist davon auszugehen, dass es sich zum Wohl von Schüler:innen lohnt, wenn Schulleitungen in die Entwicklung von Schutzkonzepten investieren.

Notwendig ist ein Wandel der Organisationskultur von Schulen

Ebenso wird deutlich, dass es beim Schutz von Schüler:innen vor sexueller Gewalt nicht nur um die Umsetzung bestimmter Maßnahmen der Prävention und Intervention geht, sondern die pädagogische Beziehung ebenso wie das Verhältnis der Schüler:innen untereinander von zentraler Bedeutung ist. Auch hier sind das Engagement und das Handeln der Schulleitung wichtig, um eine „gewaltpräventive Organisationskultur“ (Caspari 2021) an der Schule vorzuleben und zu fördern. Dazu gehört es insbesondere, Gelegenheiten im Schulalltag zu schaffen, in denen Lehrkräfte gemeinsam ihre Haltung, ihr pädagogisches Handeln sowie die Balance zwischen Nähe und Distanz im Verhältnis zu den Schüler:innen gemeinsam reflektieren können.

Der Prozess der Entwicklung eines Schutzkonzepts braucht Zeit, weil er eine Veränderung der Organisation bedeutet, wenn er Wirkung entfalten soll. Das Kollegium muss unter Umständen von der Notwendigkeit überzeugt werden, und es müssen Wege gefunden werden, wie der Furcht vor falschen Verdächtigungen wirksam begegnet werden kann, damit Lehrkräfte sich auf das Thema einlassen können. Schüler:innen als die Adressat:innen der Schutzbemühungen müssen in die Konzeptentwicklung einbezogen werden, damit die Maßnahmen nicht an ihrer Lebensrealität vorbeigehen (Pooch/Tremel 2016). Hierzu wurde im Rahmen des Forschungsprojekts auf Basis eines Workshops mit Schülervertreter: innen eine Handreichung entwickelt (Grieser u.a. 2024).

Weitere Analysen gibt es in Ausgabe 1/2025 von DJI Impulse „Kinder und Jugendliche wirksam schützen - Wie sich Gewalt und Vernachlässigung eindämmen lassen“ (Download PDF).

Andresen, Sabine / Bauch, Ricarda (2022): Tatort Schule. In: Andresen, Sabine / Deckers, Daniel / Kriegel, Kirsti (Hrsg.): Das Schweigen beenden. Beiträge zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Berlin, S. 34–39

Arbeitsstab Der Unabhängigen Beauftragten Für Fragen Des Sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) (2024): Was muss geschehen, damit nichts geschieht? Schutzkonzepte helfen, Schüler*innen vor sexueller Gewalt zu schützen. Informationen zu den Bestandteilen von Schutzkonzepten. Berlin

Kultusministerkonferenz (KMK) (2023): Kinderschutz in der Schule. Leitfaden zur Entwicklung und praktischen Umsetzung von Schutzkonzepten und Maßnahmen gegen sexuelle Gewalt an Schulen.

Caspari, Peter (2021): Gewaltpräventive Einrichtungskulturen. Wiesbaden

Christmann, Bernd / Wazlawik, Martin (2019): Organisationsethik als Perspektive für die Entwicklung und Ausgestaltung von Schutzkonzepten gegen sexualisierte Gewalt in pädagogischen Einrichtungen. In: neue praxis, 49. Jg., H. 3, S. 234–247

Eppinger, Sabeth u.a. (2025, in Begutachtung): Schutz vor sexualisierter Gewalt in der Schule. In: Die Deutsche Schule

Fry, Deborah u.a. (2018): The relationships between violence in childhood and educational outcomes: A global systematic review and meta-analysis. In: Child Abuse & Neglect, 75. Jg., S. 6–28

Grieser, Felicia u.a. (2024): Schutzkonzepte in der Schule partizipativ. So können sich Schüler:innen an der Schutzkonzeptentwicklung beteiligen. Hannover

Grieser, Felicia u.a. (2023): Wirksamkeit institutioneller Prävention und Intervention bei sexualisierter Gewalt. In: Soziale Passagen, S. 1–5

Hofherr, Stefan / Kindler, Heinz (2018): Sexuelle Übergriffe aus der Sicht von Schülerinnen und Schülern. Zusammenhänge zum Erleben von Schule und der Bereitschaft zur Hilfesuche. In: Andresen, Sabine / Tippelt, Rudolf (Hrsg.): Sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend. Theoretische, empirische und konzeptionelle Erkenntnisse und Herausforderungen erziehungswissenschaftlicher Forschung. Beiheft 64. Weinheim, Basel, S. 95–109

Müller, Jasmin u.a. (2025): Monitoring zum Stand der Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche an Schulen in Deutschland. Welle III (2023). Abschlussbericht. Berlin

Pooch, Marie-Theres / Tremel, Inken (2016): So können Schutzkonzepte in Bildungs- und Erziehungseinrichtungen gelingen! Erkenntnisse der qualitativen Studien des Monitoring (2015– 2018) zum Stand der Prävention vor sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen in Deutschland in den Handlungsfeldern Kindertageseinrichtungen, Schulen, Heime und Internate. Berlin.

Pülschen, Simone (2022): Sexueller Kindesmissbrauch. Pädagogisches Handeln im Verdachtsfall. Stuttgart

Topping, Keith / Barron, Ian (2009). School-Based Child Sexual Abuse Prevention Programs: A Review of Effectiveness. Review of Educational Research, 79. Jg., S. 431–463

Utz, Richard (2011): „Total Institutions“, „Greedy Institutions“. Verhaltensstruktur und Situation des sexuellen Missbrauchs. In: Baldus, Marion/Utz, Richard (Hrsg.): Sexueller Missbrauch in pädagogischen Kontexten. Faktoren, Interventionen, Perspektiven. Wiesbaden, S. 51–76

Zhang, Huiping u.a. (2025): The association between child maltreatment and academic achievement: A systematic review and meta-analysis. In: Child Abuse & Neglect, 159. Jg., S. 107–159

Zwi, Karen u.a. (2007): School-based education programmes for the prevention of child sexual abuse (Review). In: Cochrane Database Systematic Review, 18. Jg., H. 3