Taschengeld

Es gibt viele offene und strittige Fragen, wenn es um das Thema Taschengeld geht: Ab wann? Wie viel und wofür? Dabei spielt die Höhe des Taschengelds nicht die entscheidende Rolle. Viel wichtiger ist, dass Kinder in regelmäßigen Abständen eine kleine Summe unaufgefordert und unabhängig von ihrem Verhalten bekommen, über die sie frei verfügen können. So lernen sie schon in jungen Jahren mit Geld umzugehen. Wichtig ist auch, dass Eltern offen mit ihren Kindern über die finanzielle Situation der Familie und die Höhe des Taschengeldes sprechen und nicht bewerten, wofür die Kinder das Geld verwenden.

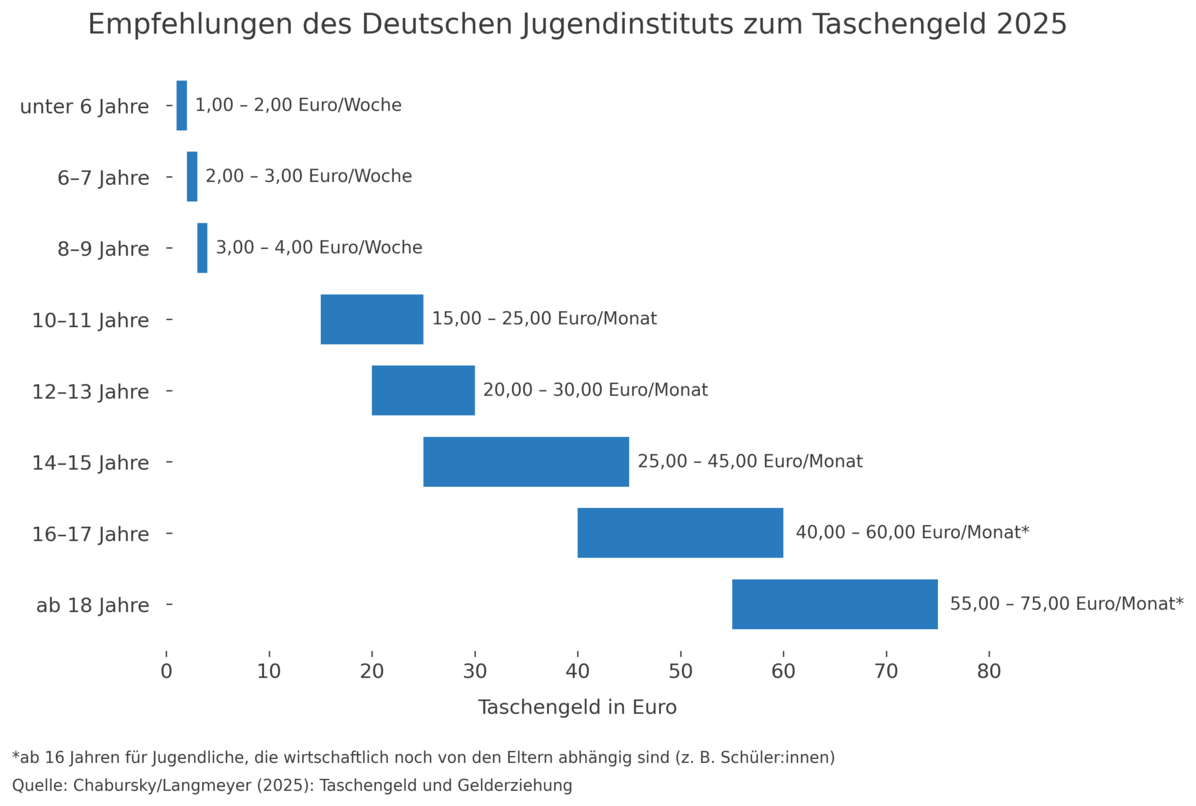

Das DJI setzt sich bereits seit vielen Jahren mit diesem Thema auseinander. Im September 2025 erschien nun die aktualisierte Expertise „Taschengeld und Gelderziehung“[1] von Alexandra Langmeyer (DJI) und Sophia Chabursky (DJI), die im Rahmen eines vom Deutschen Sparkassen- und Giroverbands finanzierten Projekts erstellt wurde. Die enthaltenen Empfehlungen zu den Grundregeln des Taschengelds, die Taschengeld- und Budgetgeld-Höhen haben die DJI-Wissenschaftlerinnen auf Grundlage neuer Daten sowie eines Workshops angepasst. Die Expertise bündelt aktuelles Wissen und praktische Erfahrungen zum Taschengeld in Deutschland.

Die Expertise verdeutlicht zugleich, dass sich die Rahmenbedingungen durch Digitalisierung, Social Shopping, Influencer-Marketing und neue Bezahlwege verändert haben und eine frühzeitige Auseinandersetzung erfordern. Finanzielle Basiskompetenzen umfassen heute auch digitale Zahlungsmittel, Kostenfallen im Internet und den reflektierten Umgang mit personalisierter Werbung.

Darüber hinaus zeigt die Expertise, dass finanzielle Bildung nicht allein Aufgabe der Familie ist. Auch Schulen, Gleichaltrige, digitale Medien und erste Erwerbserfahrungen prägen das Finanzhandeln. Impulse aus der Schule oder von Institutionen sollten in der Familie aufgegriffen und mit Alltagserfahrungen verbunden werden.

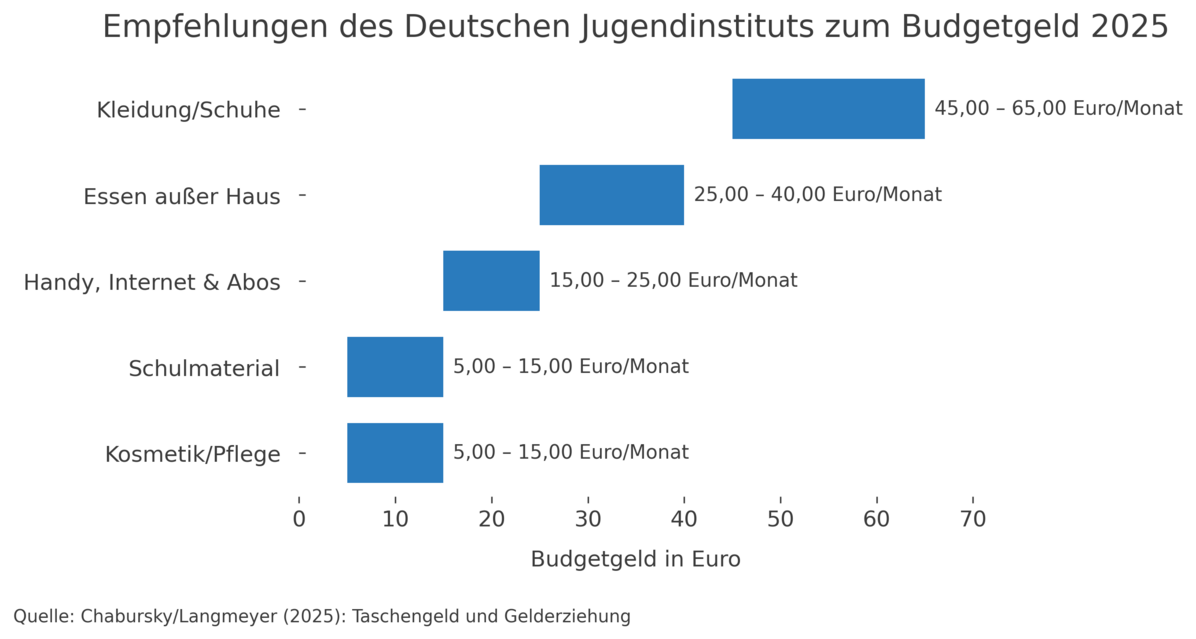

Die Expertise enthält auch Empfehlungen zum Budgetgeld. Dieses sollte zusätzlich zum Taschengeld eingeplant werden und dient für festgelegte Ausgaben wie Kleidung oder Schulmaterial. Es kann von den Eltern verwaltet werden oder älteren Kindern zum Beispiel über ein Girokonto zur Verfügung gestellt werden.

Zum Schutz vor negativen Rechtsfolgen können Verpflichtungsgeschäfte (z.B. Kaufverträge mit Zahlungsverpflichtungen) von Kindern nicht getätigt werden. Ein Sechsjähriger kann im juristischen Sinne kein Bonbon kaufen, auch nicht mit Genehmigung seiner Eltern. Denn nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) sind Kinder unter sieben Jahren geschäftsunfähig (BGB §§ 104, 105). Ab dem siebten Lebensjahr sind Minderjährige beschränkt geschäftsfähig. Sie benötigen für ein Rechtsgeschäft, das heißt zum Einkaufen, die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, in der Regel eines Elternteils (BGB §§ 106, 107). Liegt diese nicht vor, ist das Rechtsgeschäft eines Kindes „schwebend unwirksam“. Das heißt, die Eltern können den Einkauf ihres Kindes rückgängig machen oder durch nachträgliche Einwilligung rechtlich wirksam werden lassen (BGB § 108).

Der sogenannte Taschengeldparagraph (BGB § 110) sieht als Ausnahme vor, dass ein Minderjähriger ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters rechtswirksame Verträge abschließen kann, falls ihm von seinem gesetzlichen Vertreter bzw. Eltern Mittel zur freien Verfügung überlassen worden sind. Mit dem „Taschengeldparagraphen“ wird somit das eigenständige Einkaufen von Waren und Dienstleistungen durch Kinder legitimiert. Eltern und Kinder, aber auch Verkäufer haben somit die Sicherheit, dass das Rechtsgeschäft wirksam ist und bleibt.

Grundsätzlich gibt es jedoch keine gesetzliche Regelung, die vorschreibt, dass Eltern ihren Kindern Taschengeld geben müssen und wie viel.

Die Daten der aktuellen Welle des DJI-Surveys "Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten" aus dem Jahr 2023 zeigen, dass der Erhalt und die Höhe des Taschengelds mit dem Alter kontinuierlich zunehmen. Es wurden 9.782 Zielpersonen befragt; für die Zielgruppe der 5- bis 17-Jährigen liegen Angaben zu 4.422 Kindern und Jugendlichen zum Taschengeld vor. Während bei den 5-Jährigen nur etwa jedes fünfte Kind (22 %) Taschengeld bekommt, sind es bei den 10-Jährigen bereits mehr als drei Viertel (76 %). Im Jugendalter gehört der Taschengeldbezug für die große Mehrheit zur Normalität und erreicht bei den 15-Jährigen mit 93 Prozent einen Spitzenwert.

Während Fünf- und Sechsjährige 5 Euro pro Woche erhalten, steigt dieser Betrag bei den Zehnjährigen bereits auf 15 Euro. Ab dem zwölften Lebensjahr nimmt die Steigerung deutlich zu: Mit 20 Euro liegt das Taschengeld in diesem Alter schon viermal so hoch wie bei Grundschulkindern. Im Jugendalter steigt der Wert weiter kontinuierlich an und erreicht mit 40 Euro im Alter von 16 Jahren sowie 50 Euro mit 17 Jahren einen Höchststand.

Beim Kinder Medien Monitor (2023) machten die Eltern Angaben für die 4- bis 5-Jährigen, ab 6 Jahren antworteten die Kinder selbst. Bei den 4- bis 13-Jährigen stehen kleine Alltagskäufe im Vordergrund. Besonders häufig wird für Süßigkeiten, Eis und Kekse (74 %) bezahlt, gefolgt von Getränken (53 %) und Zeitschriften (51 %). Dahinter liegen salzige Knabbereien (32 %) sowie Essen unterwegs (30 %). Auch Sammelkarten und Sammelfiguren (18 %) finden sich in den Top-Ausgaben, ebenso Spielzeug (11 %), Kinobesuche (10 %), Smartphone-bezogene Kosten (9 %) einschließlich Apps und Bücher (8 %). Die Rangfolge macht deutlich, dass viele Taschengeldentscheidungen an spontanen, niedrigschwelligen Konsumanlässen hängen und zugleich frühe Medien- und Freizeitinteressen widerspiegeln. Ausgaben für soziale Aktivitäten oder Veranstaltungen wie Kinobesuche, scheinen nicht so eine große Rolle zu spielen oder werden vielleicht von den Eltern übernommen. Die Eltern der 4- bis 13-Jährigen wurden zudem gefragt, ob die Kinder in der Regel das Taschengeld in vollem Umfang selbstständig ausgeben können. Während es bei den 4- bis 5-Jährigen bei 47 Prozent der Fall war, sind es bei den 6 bis 9 Jahre schon 83 Prozent und bei den 10- bis 13-Jährigen liegt der Wert schon bei 92 Prozent. Das entspricht auch dem Leitgedanken des Taschengeldes, dass die Kinder darüber autonom verfügen können.

Die Ergebnisse einer Bertelsmann-Studie aus dem Jahr 2025 zeigen deutlich, dass „Aktivitäten mit Freund:innen“ für junge Menschen zwischen 10 und 15 Jahren eine hohe finanzielle Priorität haben. In der Priorisierung platzieren die Befragten „Aktivitäten mit Freund:innen“, vor „Marken & Trends“ sowie „individuellen Interessen & Freizeitaktivitäten“ und „zweckmäßigen Dingen“. Diese Priorität zeigt sich auch im tatsächlichen Geldausgeben. Betrachtet man nur das, was Jugendliche aus eigenem Geld zahlen, geben 61 Prozent „sehr“ oder „eher viel“ aus, um mit Freund:innen etwas zu essen oder zu trinken, 55Prozent für Kino/Theater, 43 Prozent für Veranstaltungen, 41 Prozent für Sportliches und 40 Prozent fürs Verreisen in Ferienlagern. Wichtig ist, wer welche Ausgaben trägt. Bei Essen/Trinken zahlt in 80 Prozent der Fälle das Kind selbst. Beim Kino liegt der Anteil der Selbstzahlung bei 46 Prozent, bei Sportlichem bei 59 Prozent, bei Veranstaltungen bei 50Prozent und beim Verreisen bei 34 Prozent. Daraus ergibt sich ein differenziertes Muster: Alltags-Sozialausgaben werden häufig selbst finanziert, kostenintensivere Aktivitäten teils gemeinsam mit den Eltern.

Neben sozialer Teilhabe sind trend- und identitätsbezogene Käufe relevant, welche wiederum aber auch wichtig sein können um dazuzugehören für Jugendliche. Für „technische Dinge“ wie Kopfhörer, Smartphone oder Konsole geben 53 Prozent „eher/ sehr viel“ vom eigenen Geld aus; für „Kleidung/Kosmetik“ sind es 46 Prozent. Zugleich tragen Eltern in diesen Bereichen häufig einen großen Anteil der Kosten: Bei Technik zahlen in 69 Prozent die Eltern, bei Kleidung/Kosmetik in 57 Prozent. Das verweist auf Aushandlungen im Familienbudget: Eigene Mittel setzen Akzente, größere Posten bleiben oft im elterlichen Verantwortungsbereich.

Expertinnen

Publikationen

Chabursky, Sophia/Langmeyer, Alexandra (2025):

Taschengeld und Gelderziehung. Eine Expertise mit aktualisierten Empfehlungen zum Thema Taschengeld. München

PDF downloaden[7]